|

تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |

ركاب (تشريح)

| الرِّكَاب | |

|---|---|

| الاسم العلمي Stapes |

|

منظر جبهي لعظم الرِّكَاب (A)، و منظر من الأسفل للعظم نفسه (B)

| |

| تفاصيل | |

| سلف | القوس البلعوميّة الثانية |

| معرفات | |

| غرايز | ص |

| ن.ف.م.ط. | A09.246.397.247.806 |

| تعديل مصدري - تعديل | |

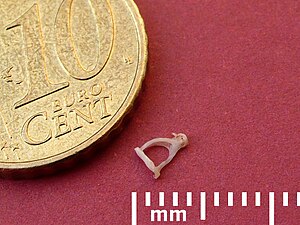

الرِّكَاب[1][2][3] (الإنجليزيّة: Stirrup، اللاتينيّة: Stapes) عظمٌ يوجد في الأذن الوسطى عند الإنسان وثدييات أخرى، تشارك عظمة الرِّكَاب في إيصال الاهتزازات الصوتية إلى الأذن الداخلية. يأخذ العظم شكل الركاب (و هو سبب التسمية) و يقوم بنقل الاهتزازات إلى النافذة البيضيّة. يُعتبر عظم الرِّكاَب أصغر وأخف عظم في الجسم وزناً، واشتُقَّ اسمه لتشابهه مع ركاب سرج الخيل.

البنية

الرِكَاب هو العظم الثالث من العُظيمات الثلاث في الأذن الوسطى. يأخذ عظم الركاب شكل ركاب الحِصَان، وهو أصغر عظم في جسم الإنسان. يقع عظم الرِكَاب على النافذة البيضية، ويرتبطان معاً بواسطة الرباط الحَلَقِيّ. يُوصَف عظم الرِكَاب بأنه يمتلك قاعدة ترتكز على النافذة البيضيّة، ورأس يتمفصل مع عظم السندان ويرتبط الرأس بالقاعدة معاً بساقين (اللاتينيّة: crura).[4]:862 يتمفصل الركاب مع السندان من خلال المفصل السَّنَدانِيّ الرِكَابِيّ.[5] يقيس عظم الرِّكَاب تقريباً 3x2.5 مم وبالتالي فهو أصغر عظام جسم الإنسان.[6]

التطور

يتطور عظم الرِّكَاب من القوس البلعومية الثانية خلال الأسابيع من السادس إلى الثامن من الحياة الجنينية. يعود الجوف المركزي للرِّكَاب، الثُّقبة السُّدَادِيّة، يعود إلى وجود الشريان الرِّكَابيّ جنينيَّاً، والذي عادةً ما يتراجع.[5][7]

الحيوانات

الرِّكَاب أحد عُظيمات السمع الثلاث عند الثدييات أيضاً. في رباعيات الأرجل غير الثدييات يُدعى العظم المقابل للرِّكَاب عادةً بالعُمَيْد (تصغير عمود)، على أي حال، ففي الزواحف يمكن استخدام أي من المصطلحين السابقين. في الأسماك، العظم المقابل يُدعى العظم اللامِيّ الفَكِّيّ، وهو جزء من القوس الغُلصُمِيّ وهو يدعم إما المُتَنَفَّس أو الفك، اعتماداً على النوع (نوع الحيوان). أما المصطلح المُكافئ في البرمائيات باللغة اللاتينيّة pars media plectra الذي يعني الجزءالأوسط من الريشة.[5][8]:481–482

التنوع

يظهرالرِّكَاب ثابتاً نسبيَّاً في حجمه في مختلف المجموعات الإثنيّة.[9] في 0.01-0.02 % من الناس لا يتراجع الشريان الرِّكَابي، بل ويستمر في الثقبة المركزيّة.[10] في هذه الحالة، يمكن للشخص أن يسمع صوت نابض في الأذن التي لم يتراجع فيها الشريان، أو قد لا تكون هناك أعراض على الإطلاق.[11] و نادراً ما يغيب عظم الرِّكَاب بشكل كامل.[12][13]:262

الوظيفة

يقع عظم الرِّكَاب بين عظم السندان والأذن الداخلية، ويقوم بنقل الاهتزازات الصوتية من المطرقة إلى النافذة البيضية وهي عبارة عن فتحة مُغطَّاة بغشاء تودي إلى الأذن الداخليّة. يستقرُّ عظم الرِّكَاب في مكانه بواسطة العضلة الرِّكَابيّة أيضاً، التي يعصِّبُها العصب الوجهي.[4]:861–863

ارتباطات سريرية

تصلُّب الأذن الوسطى مرضٌ خلقيّ أو تلقائي البداية يتظاهر بتجدُّد عظام غير طبيعي في الأذن الداخليّة، غالباً يؤدي هذا إلى التحام عظم الرِّكَاب بالنافذة البيضيّة مما يعوق من قدرتها على نقل الصوت، وهو أحد أسباب فقدان السمع التوصيلي.يوجد تصلُّب الأذن السريري في حوالي أكبر نسبة بالمئة من الناس، وجديرٌ بالذكر أنه شائع بأشكال لا تُسبِّب فقدان ملحوظ في السمع. كما أن تصلُّب الأذن أكثر احتمالاً في الفئات العمريّة الصغيرة والإناث.[14] يوجد علاجان لهذه الحالة هما استئصال الرِّكَاب (الإنجليزيّة: Stapedectomy) و هو عملية جراحيّة لإزالة الركاب واستبداله بدلة اصطناعيّة، وبضع الرِّكَاب (الإنجليزيّة: stapedotomy) و هي خلق ثقب صغير في قاعدة الرِّكَاب ومن ثم إدخال بدلة اصطناعية داخل الحفرة.[15] :661 قد تكون الجراحة مُعقَّدة من خلال الشريان الرِّكَابي فيما إذا كان مستمراً أو الأضرار المرتبطة بتليُّف قاعدة العظم أو تصلُّب الأذن المُسِدّ مما يؤدي على محو القاعدة.[10][13] :254–262

التاريخ

يُوصف الرِّكَاب عادة بأنه قد اِكتُشِفَ من طرف الأستاذ جيوفاني فيليبُّوانجراسيا عام 1546 في جامعة نابولي فيدريكو الثاني،[16] على الرغم من أنه ما يزال موضع جدل، حيث نُشر وصف انجراسيا بعد وفاته في تعليقه التشريحي عام 1603 على كتاب In Galeni librum de ossibus doctissima et expectatissima commentaria. عالم التشريح الإسباني بيدرو جيمينو هو أول من نُسِبَ إليه مع نشره وصفاً في Dialogus de re medica عام 1549.[17] و قد أُطلِقَ على العظم اسمه بسبب شبهه برِكَاب الحصان (اللاتينيّة: Stapes) و هذه الكلمة مثال عن كلمة لاتينية متأخرة ربما نشأت في العصور الوسطى من «أن يقف» (اللاتينيّة: Strapia) حيث لم يكن هناك ركاب في العالم المتحدِّث باللاتينيّة الباكرة.[18]

معرض صور

-

الرِّكاب: 1) الساق الطويلة للسندان 2) الناتئ العدسي 3) رأس الرِّكاب 4) الساق الأمامية 5) الساق الخلفية 6) القاعدة 7) العضلة الركابية 8) البارزة الهرمية 9) النافذة البيضوية وتسمى أيضاً النافذة الدهليزية

-

صورة للركاب وهو جزء من أجزاء السرج، وهو يشبه العظيمة الموجودة في الأذن الوسطى والتي تسمى الركاب.

مصادر

- ^ Q118929929، ص. 489، QID:Q118929929

- ^ Q114972534، ص. 323، QID:Q114972534

- ^ المعجم الطبي الموحد

- ^ أ ب Drake، Richard L.؛ Vogl, Wayne؛ Tibbitts, Adam W.M. Mitchell author4=illustrations by Richard؛ Richardson, Paul (2005). Gray's anatomy for students. Philadelphia: Elsevier/Churchill

Livingstone. ISBN:978-0-8089-2306-0.

{{استشهاد بكتاب}}:|مؤلف3=باسم عام (مساعدة)، line feed character في|ناشر=في مكان 20 (مساعدة)، الوسيط|author4=مفقود (مساعدة)، وعمود مفقود في:|مؤلف3=(مساعدة) - ^ أ ب ت Chapman، SC (1 يناير 2011). "Can you hear me now? Understanding vertebrate middle ear development". Frontiers in Bioscience. ج. 16: 1675–92. DOI:10.2741/3813. PMC:3065862. PMID:21196256.

- ^ aWengen، DF؛ Nishihara, S؛ Kurokawa, H؛ Goode, RL (أبريل 1995). "Measurements of the

stapes superstructure". The Annals of Otology, Rhinology, and Laryngology. ج. 104 ع. 4 Pt 1: 311–6. PMID:7717624.

{{استشهاد بدورية محكمة}}: line feed character في|عنوان=في مكان 21 (مساعدة) - ^ Rodriguez-Vazquez، J. F. (أغسطس 2005). "Development of the stapes and associated structures in human embryos". Journal of Anatomy. ج. 207 ع. 2: 165–173. DOI:10.1111/j.1469-7580.2005.00441.x. PMC:1571512. PMID:16050903.

- ^ Romer، Alfred Sherwood؛ Parsons، Thomas S (1977). The Vertebrate Body. Philadelphia, PA: Holt-Saunders International. ISBN:0-03-910284-X.

- ^ Arensburg، B.؛ Harell, M.؛ Nathan, H. (فبراير 1981). "The human middle ear ossicles: Morphometry, and taxonomic implications". Journal of Human Evolution. ج. 10 ع. 2: 199–205. DOI:10.1016/S0047-2484(81)80018-8.

- ^ أ ب Mutlu، C؛ da Costa, SS؛ Paparella, MM؛ Schachern, PA (1998). "Clinical-histopathological correlations of pitfalls in middle ear surgery". European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. ج. 255 ع. 4: 189–94. DOI:10.1007/s004050050041. PMID:9592676.

- ^ Silbergleit، R؛ Quint, DJ؛ Mehta, BA؛ Patel, SC؛ Metes, JJ؛ Noujaim, SE (مارس 2000). "The persistent stapedial artery". American Journal of Neuroradiology. ج. 21 ع. 3: 572–7. PMID:10730654.

- ^ REIBER، M؛ SCHWABER, M (فبراير 1997). "Congenital absence of stapes and facial nerve dehiscence". Otolaryngology - Head and Neck Surgery. ج. 116 ع. 2: 278–278. DOI:10.1016/S0194-5998(97)70343-7.

- ^ أ ب Tympanoplasty, Mastoidectomy, and Stapes Surgery. Georg Thieme Verlag. 2008. ISBN:978-1-282-86537-2.

- ^ Menger، D.J.؛ Tange, R.A. (أبريل 2003). "The aetiology of otosclerosis: a review of the literature". Clinical Otolaryngology and Allied Sciences. ج. 28 ع. 2: 112–120. DOI:10.1046/j.1365-2273.2003.00675.x.

- ^ Hall، Arthur C. Guyton, John E. (2005). Textbook of medical physiology (ط. 11th). Philadelphia: W.B. Saunders. ISBN:978-0-7216-0240-0.

{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link) - ^ Dispenza، F؛ Cappello, F؛ Kulamarva, G؛ De Stefano, A (أكتوبر 2013). "The discovery of stapes". Acta Otorhinolaryngologica Italica. ج. 33 ع. 5: 357–9. PMC:3825043. PMID:24227905.

- ^ Mudry، Albert (أبريل 2013). "Disputes Surrounding the Discovery of the Stapes in the Mid 16th Century". Otology & Neurotology. ج. 34 ع. 3: 588–592. DOI:10.1097/MAO.0b013e31827d8abc.

- ^ Harper، Douglas. "Stapes (n.)". Online Etymology Dictionary. مؤرشف من الأصل في 2017-08-14. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-27.

روابط إضافية

| في كومنز صور وملفات عن: ركاب |

- "نماذج افتراضية ثلاثية الأبعاد لعظم الصدغ البشري و البنى المرتطة به". Eaton Peabody Laboratory of Auditory Physiology. مؤرشف من الأصل في 2019-06-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-08.